«La solidarité ne doit pas s’arrêter aux frontières»

Information sur les articles

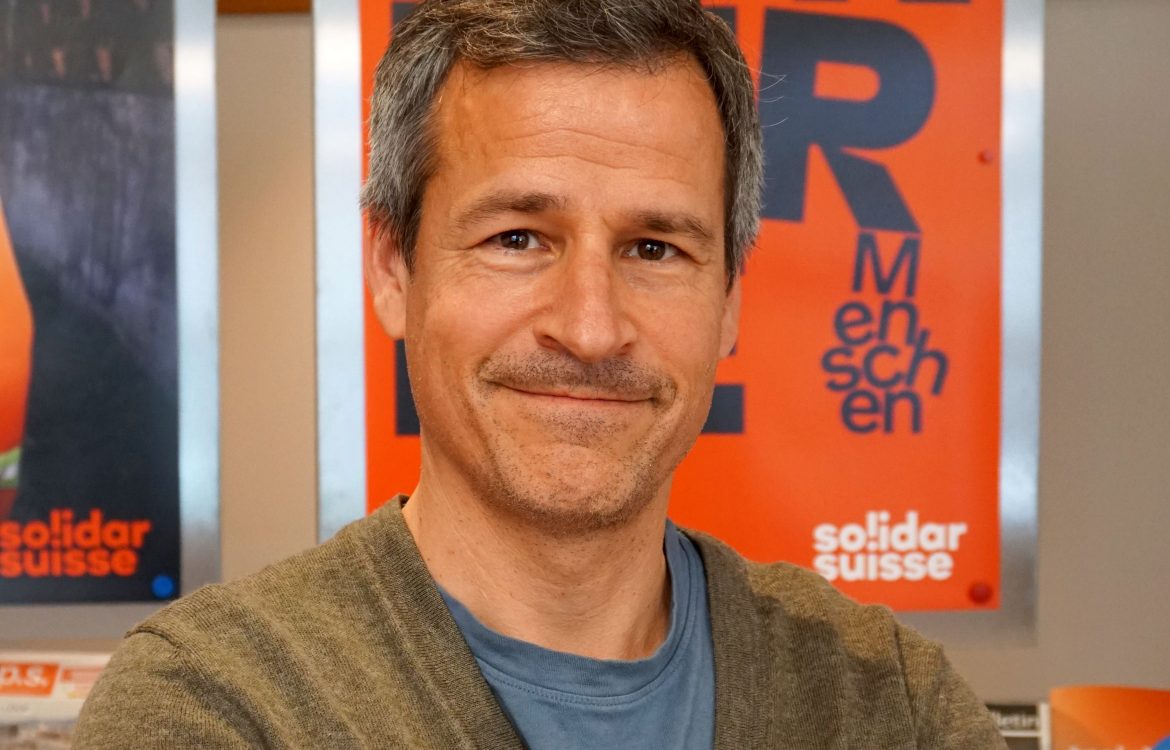

Auteur

Melanie Wirz

Partager le post

Quel rôle joue la coopération au développement à l’heure de grandes crises mondiales ? Pourquoi un réseau solide d’ONG comme Alliance Sud est-il plus indispensable que jamais ? Et comment répondre aux critiques de plus en plus vives à l’encontre du travail des organisations de développement ? Nous nous sommes entretenu·e·s avec Felix Gnehm, directeur de Solidar Suisse, qui prend la présidence d’Alliance Sud pour un mandat de deux ans.

«Aucun pays ne peut sortir de la pauvreté en ne comptant que sur un soutien extérieur. En revanche, là où nous agissons de manière ciblée, les résultats sont tangibles, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, du droit du travail, de la santé et de l’éducation.»

Dans quelle mesure ?

Le travail des ONG est régulièrement la cible de critiques, portant notamment sur un prétendu manque de transparence ou d’efficacité. Ces accusations sont infondées. Nos organisations sont certifiées ZEWO et publient leurs rapports financiers de manière transparente. La majeure partie des contributions et des dons est investie dans des projets concrets, mis en œuvre dans des pays à faible et moyen revenu. Par ailleurs, l’essentiel de nos ressources ne provient pas de l’État mais de dons privés.

Comment réponds-tu à ces critiques ?

En faisant preuve de transparence et en communiquant de manière claire sur notre travail. De nombreuses personnes nourrissent des attentes irréalistes, comme l’idée selon laquelle nous devrions, à nous seul·e·s, sortir des pays de la pauvreté. Notre objectif est de réduire les inégalités, d’atténuer la pauvreté et de renforcer les droits humains. Cela fonctionne très bien dans de nombreux domaines. Mais celles et ceux qui s’attendent à ce que des pays comme le Burkina Faso ou le Mozambique aient subi une transformation radicale en 20 ou 30 ans surestiment les possibilités réelles de la coopération internationale. Aucun pays ne peut sortir de la pauvreté en ne comptant que sur un soutien extérieur. En revanche, là où nous agissons de manière ciblée, les résultats sont tangibles, en particulier dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, du droit du travail, de la santé et de l’éducation. Les effets de nos interventions sont également visibles dans le domaine de l’action humanitaire, qu’il s’agisse de garantir des droits fondamentaux comme un toit, de la nourriture, de l’eau potable, des soins de santé ou une protection contre la violence. Sans ces contributions, la situation de nombreuses personnes serait bien plus précaire. En outre, peu de secteurs font l’objet d’évaluations si rigoureuses et d’exigences aussi élevées en matière d’impact que le nôtre. Nous devons cependant rendre l’impact de notre travail plus visible, en se fondant sur une communication claire, des résultats vérifiables, des récits qui illustrent ce qui a été accompli. C’est essentiel pour conserver et renforcer la confiance du public et du monde politique. Plus nous sommes capables d’expliquer notre action, plus nous avons de chances d’être entendu·e·s, y compris au Parlement.

«Lorsque les financements internationaux s’interrompent, ce sont les personnes les plus vulnérables qui en souffrent les premières.»

Tu es également directeur de Solidar Suisse. Comment appréhendes-tu ce double mandat ?

Le siège d’Alliance Sud fonctionne de manière très professionnelle, et j’assume la présidence à titre bénévole aux côtés de Karolina Frischkopf, vice-présidente et directrice de l’EPER. Pour moi, c’est enrichissant de pouvoir contribuer au travail d’Alliance Sud, notamment sur le plan stratégique et dans le cadre de l’élaboration des positions communes. La collaboration entre les organisations membres est étroite, fondée sur la transparence et un véritable esprit de partenariat. C’est particulièrement précieux dans le contexte actuel. Ma principale responsabilité demeure toutefois chez Solidar Suisse, où les défis à relever ne manqueront pas dans les années à venir.

Comme tu l’as déjà évoqué, tu as pris la présidence d’Alliance Sud dans un contexte particulièrement difficile. Lors de la session d’hiver 2024, le Parlement a décidé de procéder à des coupes budgétaires drastiques dans la coopération internationale.

Grâce au travail de plaidoyer acharné d’Alliance Sud, il a heureusement été possible d’éviter des coupes budgétaires encore plus importantes, discutées au sein du Parlement. Mais les réductions décidées sont une grave erreur. La sécurité de la Suisse ne repose pas uniquement sur la défense militaire ; elle dépend aussi de notre capacité à relever les défis mondiaux. La coopération internationale permet de réduire les risques auxquels nous sommes confronté·e·s, que ce soit en matière de changement climatique, de relations économiques, de santé mondiale, y compris les épidémies, d’extrémisme, de migration ou de déplacements forcés. Si un pays comme la Suisse continue à orienter sa politique commerciale et fiscale uniquement dans son propre intérêt, les inégalités ne feront que s’accentuer. Se désengager de crises humanitaires comme le Yémen, le Burkina Faso, la Palestine ou le Myanmar, aura de lourdes conséquences. Lorsque les financements internationaux s’interrompent, ce sont les personnes les plus vulnérables qui en souffrent les premières. Les ONG sont proches des populations : elles sont souvent les dernières actrices encore présentes sur le terrain. Nous portons la voix des personnes en situation de précarité là où les structures étatiques font défaut.

Qu’est-ce que cela implique pour les ONG ?

Si la Suisse continue de réduire son engagement dans la coopération au développement, elle perdra en crédibilité auprès des gouvernements et des populations sur le terrain. Les progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté ne sont pas irréversibles. La pauvreté extrême recommence à augmenter rapidement, tout comme ses conséquences : montée de l’extrémisme, migrations précaires et dégradation de l’environnement. Nous, les ONG, restons présentes sur le terrain et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour freiner cette spirale négative. Dans un monde de plus en plus complexe, notre rôle en tant qu’actrices et acteurs de la société civile gagne en importance. C’est précisément pour cela qu’un réseau comme Alliance Sud est indispensable.

«Nous devons prendre conscience des privilèges dont nous bénéficions en Suisse. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est essentiel de porter notre regard au-delà de nos propres frontières et d’assumer notre part de responsabilité face aux grands enjeux mondiaux.»

Comment les organisations peuvent-elles s’adapter à ces changements ?

Beaucoup d’ONG disposent de fondements solides, mais sont soumises à une pression croissante. La guerre en Ukraine a modifié les priorités : de nombreux États investissent davantage dans la défense, et moins dans la coopération au développement. Dans un monde en crise, nous continuons de plaider pour un engagement public plus fort. En parallèle, nous explorons de nouvelles pistes de financement et des partenariats innovants, car les capitaux privés ne manquent pas en Suisse. Pour pouvoir poursuivre notre action, nous avons besoin de flexibilité, de nouvelles approches et d’une communication claire et transparente.

Qu’attends-tu de la population suisse ?

La population suisse demeure extrêmement solidaire lors de catastrophes, c’est très impressionnant. Ce que je souhaite, c’est que cet élan de solidarité se maintienne aussi dans les périodes plus calmes ou lorsque la situation économique est incertaine. Nous devons prendre conscience des privilèges dont nous bénéficions en Suisse et nous interroger sur les responsabilités qui en découlent. La solidarité ne doit pas s’arrêter aux frontières. Dans un monde de plus en plus interconnecté, il est essentiel de porter notre regard au-delà de nos propres frontières et d’assumer notre part de responsabilité face aux grands enjeux mondiaux. Ce qui me donne de l’espoir, c’est que la majorité de la population continue de soutenir la coopération au développement.

Pour conclure, tournons-nous vers l’avenir : à quoi pourrait ressembler le paysage des ONG en 2035, Alliance Sud et ses organisations membres, par exemple ?

Il est difficile de faire une prédiction précise, mais je suis convaincu que notre travail restera pertinent en 2035. Des enjeux comme la crise climatique, les migrations, la justice sociale ou l’exploitation ne disparaîtront pas. Au contraire, ils deviendront encore plus urgents. Le besoin d’une société civile solidaire et indépendante demeurera. Si nous parvenons à maintenir la confiance, à rendre notre impact plus visible et à mobiliser les nouvelles générations autour de nos causes, alors le modèle fondé sur les dons a également un avenir. D’ici dix ans, nous collaborerons peut-être encore plus étroitement, en unissant nos forces et en défendant nos positions de façon plus collective. Ce serait une évolution souhaitable, car en réseau, nous sommes plus efficaces que si chaque organisation agissait seule.

Au sujet de Felix Gnehm

Felix Gnehm travaille chez Solidar Suisse depuis 2013. Il dirige l’organisation depuis sept ans, dont trois années en codirection. Géologue de formation, il a suivi en 2004 le programme NADEL de l’EPFZ en coopération internationale et développement durable. Il assure la présidence d’Alliance Sud pour la période 2025-2026.

Au sujet d’Alliance Sud

Alliance Sud est le centre de compétence suisse pour la coopération internationale et la politique de développement. L’association est composée de membres ordinaires comme Solidar Suisse, ainsi que de membres associés et de soutien. Son objectif est d’influencer la politique du gouvernement et du parlement suisses en faveur des populations les plus pauvres des pays du Sud.

Information sur les articles

Auteur

Melanie Wirz