Cinq choses à savoir sur les inégalités

Et leur impact sur notre avenir

Information sur les articles

Auteur

Melanie Wirz

Partager le post

Nous évoquons souvent les inégalités, mais plus rarement leurs causes, leurs conséquences et la manière dont elles marquent nos vies, en Suisse comme dans des pays en situation précaire. Les inégalités ne se résument pas à des écarts de revenus, elles influencent l'égalité des chances, l'accès à l’éducation, à la sécurité, aux soins de santé, à la participation politique et, en fin de compte, à la dignité humaine.

Découvrez ci-dessous cinq faits qui montrent par exemple que la croissance économique ne suffit pas à garantir la justice sociale.

Image symbolique des inégalités et de leurs visages, générée par ChatGPT, le 16 juillet 2025.

1. La croissance économique ne suffit pas à réduire les inégalités.

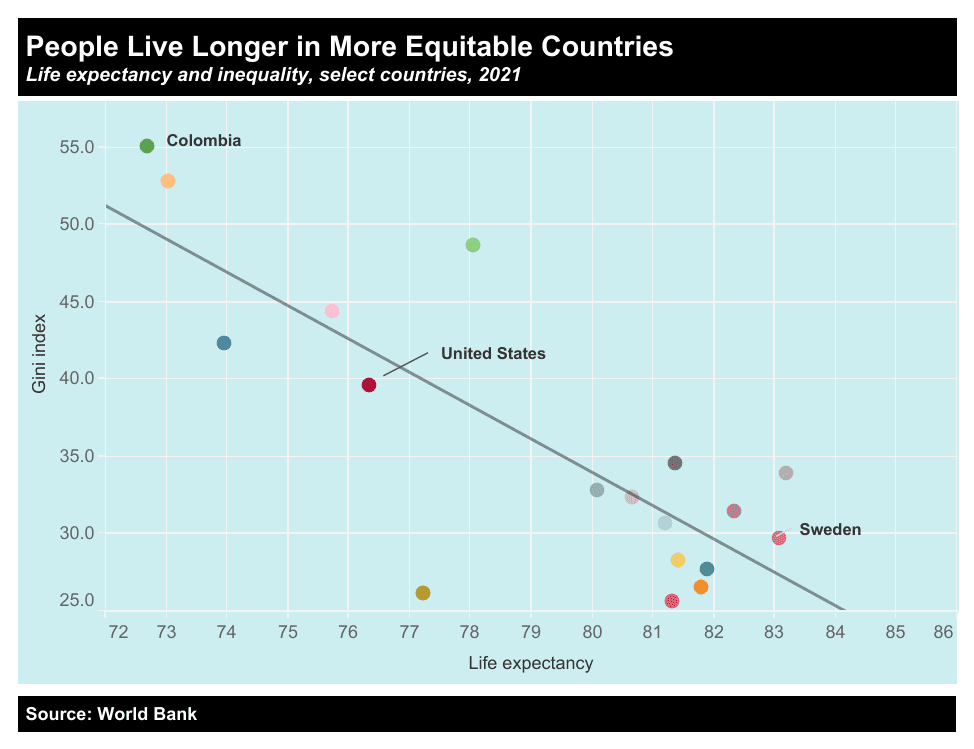

2. Les inégalités se mesurent... et elles tuent.

Les inégalités ne se limitent pas aux différences de revenus ou de pouvoir d’achat ; elles touchent aussi l’espérance de vie, l’accès à l’éducation, à l’eau potable, aux soins de santé et à la participation politique. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’écart d’espérance de vie entre le tiers le plus riche et le tiers le plus pauvre des pays dépasse les 30 ans. Entre le Japon et le Lesotho, par exemple, la différence atteint 33 ans. La mortalité infantile est également beaucoup plus élevée dans les pays à faibles revenus. En Afrique subsaharienne, un·e enfant a entre 14 et 18 fois plus de risques de mourir au cours de son premier mois ou avant l’âge de cinq ans qu’en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Ces enfants meurent de maladies diarrhéiques ou le paludisme, non pas parce que les traitements n’existent pas, mais parce qu’ils ne sont pas accessibles.

Dans les pays les plus pauvres, l’espérance de vie chute de manière drastique, souvent de plus de quinze ans par rapport aux pays les plus riches.

Plus un pays est marqué par les inégalités, plus l’espérance de vie diminue. Dès la naissance, les chances ne sont pas les mêmes partout. En Suisse aussi, les personnes ayant un revenu modeste et un niveau de formation moins élevé comptent en moyenne moins d’années à vivre. L’écart peut aller jusqu’à sept ans. Cela s’explique par un recours moins fréquent aux soins médicaux et à la prévention, souvent par crainte des coûts ou par manque d’information. À cela s’ajoutent les conditions de vie plus précaires, une exposition accrue au stress, des emplois plus pénibles ainsi que des inégalités structurelles qui ont un impact direct sur la santé et l’espérance de vie.

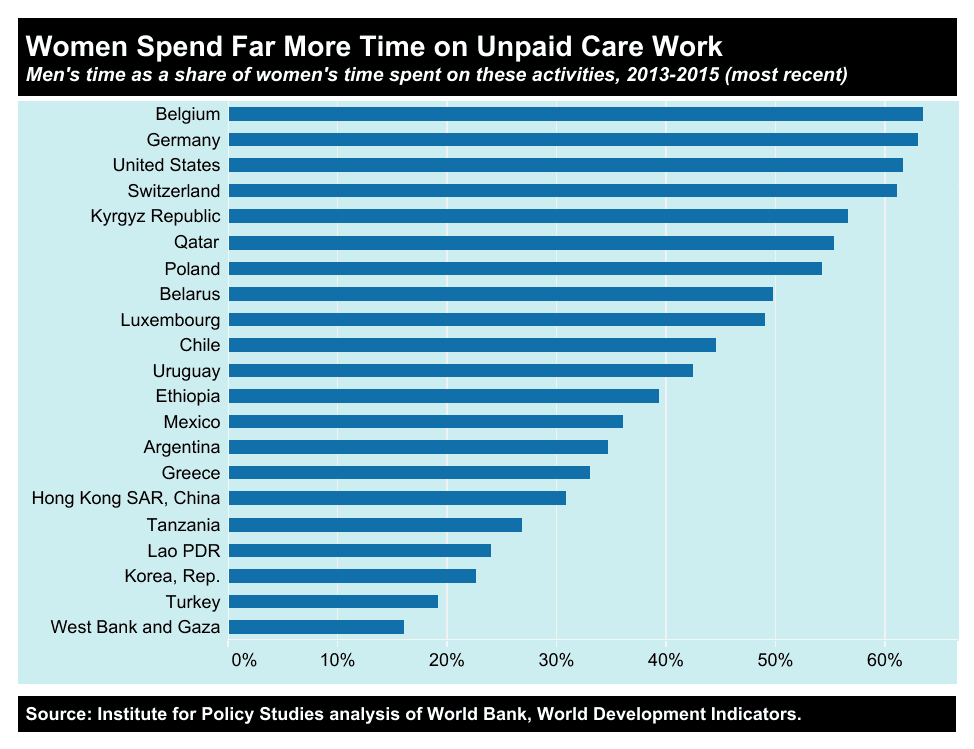

3. Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée.

Partout dans le monde, les femmes assurent une grande partie du travail non rémunéré : soins, tâches ménagères, accompagnement des enfants ou des proches. Dans de nombreux pays à faible et à moyen revenu, elles ont aussi un accès limité à l’éducation, aux droits fonciers, aux crédits et à la participation politique. Un cercle vicieux se met alors en place : moins de droits et de ressources signifie souvent moins d’opportunités de développement, ce qui perpétue les inégalités de génération en génération.

Au Burkina Faso, par exemple, les filles vivant en milieu rural passent souvent plusieurs heures par jour à aller chercher de l’eau ou à effectuer des tâches ménagères, bien avant de pouvoir penser à l’école. Selon l’UNESCO, à peine 55 % des filles sont scolarisées dans le primaire, et plus de la moitié quittent l’école prématurément, souvent en raison de la pauvreté, des mariages précoces ou du travail de soins non rémunéré.

En Suisse aussi, de nombreuses inégalités sociales et économiques sont liées au genre. Qu’il s’agisse des écarts de salaire, de la pauvreté à la retraite ou de la répartition inégale du travail domestique, les chiffres sont éloquents. Les femmes gagnent en moyenne 18 % de moins que les hommes. Selon l’Office fédéral de la statistique, elles effectuent chaque semaine environ 28,7 heures de travail domestique et de soins non rémunérés, contre 19,1 heures pour les hommes. Au moment de la retraite, elles touchent en moyenne un tiers de rente en moins.

Partagez votre avis avec nous !

4. Les pays riches sont souvent à l’origine des inégalités mondiales.

De nombreuses causes des inégalités extrêmes dans les pays à faible et moyen revenu ne prennent pas naissance là-bas, mais ici, chez nous :

- Les grandes entreprises multinationales transfèrent leurs bénéfices vers des paradis fiscaux.

- Les accords commerciaux sont conçus à l’avantage des pays riches.

- Les structures d’endettement étranglent les États les plus pauvres.

L’extraction de matières premières comme le cacao, le cobalt ou l’or illustre parfaitement cette dynamique. Elle se déroule principalement dans les pays à faible et moyen revenu, mais les profits engendrés se concentrent dans les pays du nord. Les travailleur·euse·s sont payé·e·s au strict minimum, et l’environnement subit les conséquences de l’extraction. En République démocratique du Congo, où 70 % du cobalt mondial est extrait, les mineur·e·s gagnent souvent moins de deux dollars par jour, tandis que les entreprises de technologie en Europe, aux États-Unis ou en Chine génèrent des milliards grâce aux produits finis.

La Suisse joue elle aussi un rôle central. En tant que place financière internationale et siège de nombreuses entreprises actives dans le négoce de matières premières, elle est un maillon important de ce système. Selon l’organisation Public Eye, plus de 40 % du commerce mondial de pétrole brut, de métaux et de produits agricoles passe par des sociétés ayant leur siège en Suisse. Les chaînes d’approvisionnement restent souvent opaques, et la contribution fiscale de ces entreprises est faible.

Un impôt minimum équitable de 25 % introduit à l’échelle mondiale permettrait aux États de générer jusqu’à 500 milliards de dollars supplémentaires chaque année. Des fonds essentiels qui pourraient être investis dans l’éducation, les soins de santé ou la protection du climat, là où les besoins sont les plus urgents.

Parler de justice mondiale, c’est aussi interroger notre propre rôle et notre responsabilité.

5. La crise climatique frappe de plein fouet les personnes qui en sont le moins responsables.

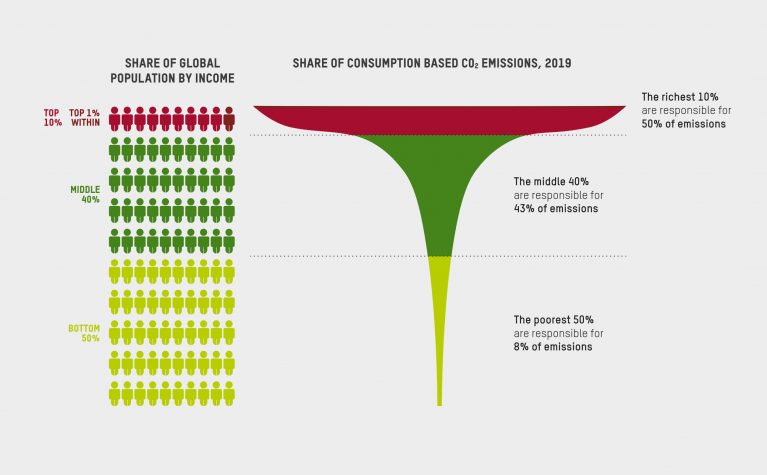

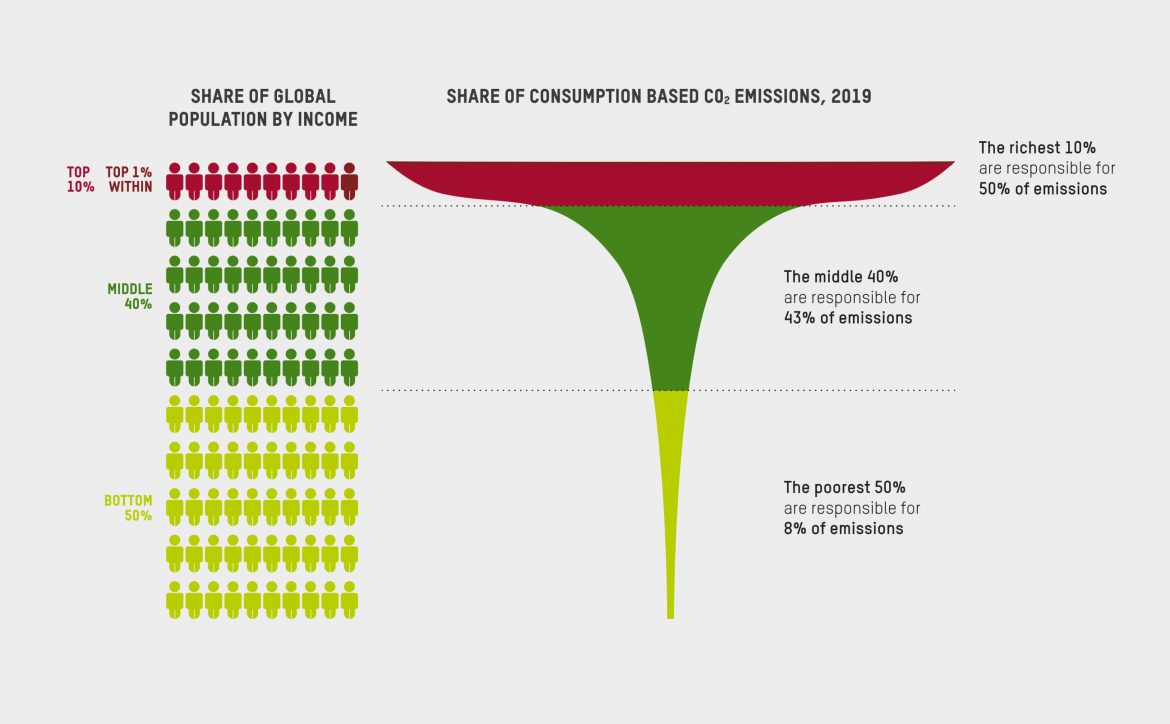

Les pays qui ont le moins contribué au réchauffement de la planète en subissent les conséquences les plus graves : sécheresses, inondations, pertes de récoltes. Les 10 % les plus riches de la population mondiale sont responsables de près de 50 % des émissions de CO₂. Les 50 % les plus pauvres n’en génèrent que 12 %, mais ce sont elles et eux qui subissent le plus durement les effets du changement climatique. La crise climatique renforce les inégalités, et inversement. Plus une personne se trouve en situation de pauvreté, moins elle a de moyens pour se protéger, se reloger ou s’assurer.

Au Bangladesh, par exemple, environ 75 % de la population vit sous le niveau de la mer. Le pays est fortement touché par les effets du dérèglement climatique, alors qu’il n’est responsable que d’environ 0,4 % des émissions mondiales de CO₂. Rien qu’en 2022, les inondations ont déplacé près de 15 millions de personnes. Entre les années 2000 et 2019, les pertes économiques dues aux catastrophes climatiques ont dépassé 3,7 milliards de dollars pour ce seul pays.

Source : Oxfam Carbon Inequality.

Et en Suisse ? Les émissions de luxe, comme celles liées aux superyachts et aux jets privés d’un·e milliardaire suisse, sont environ 300 fois plus élevées que les émissions moyennes d’une personne vivant en Suisse. En moins de deux heures, ces émissions égalent celles produites en une année entière par le 1 % des personnes les plus pauvres de la planète. Les émissions générées par les investissements, les jets privés et les yachts de trois des personnes les plus riches de Suisse dépassent celles de la consommation de 44 millions de personnes parmi les plus pauvres à travers le monde. La justice climatique est indissociable de la justice sociale.

Quelles leçons pouvons-nous en tirer ?

Les inégalités ne sont pas une fatalité. Elles sont le résultat de décisions politiques en matière de fiscalité, de dépenses pour l’éducation, de systèmes de santé ou de conditions de travail. Nous pouvons donc les transformer avec des systèmes fiscaux plus équitables, un commerce international plus juste, un meilleur accès à l’éducation et aux soins de santé, partout dans le monde. Il est dès lors important d’interroger les structures mondiales et de soutenir celles et ceux qui luttent pour plus de justice sociale.

En Suisse, les majorités bourgeoises empêchent la mise en place de politiques plus justes, qu’il s’agisse de la fiscalité sur la fortune, du renforcement de la protection sociale ou de la politique climatique. Le 1 % le plus riche détient plus de 43 % de la richesse, mais les réformes fiscales visant une redistribution plus juste sont régulièrement rejetées. Des initiatives sociales comme le congé parental ou la 13e rente AVS sont freinées, alors qu’elles allégeraient le quotidien des personnes aux revenus modestes. Des mesures climatiques d’envergure mondiale, comme l’initiative pour des multinationales responsables, ont elles aussi été affaiblies ou combattues.

Chez Solidar Suisse, nous nous engageons chaque jour contre les inégalités mondiales, en collaboration avec nos partenaires sur le terrain. La justice sociale commence lorsque les structures sont remises en question et que d’autres possibles sont imaginés, avec courage, solidarité et lucidité.

Soutenez notre travail contre les inégalités dans le monde :

Information sur les articles

Auteur

Melanie Wirz