5 Dinge, die viele nicht über Ungleichheit wissen

Und warum sie unser aller Zukunft betrifft.

Beitragsinformationen

Autor

Melanie Wirz · 2 Kommentare

Beitrag teilen

Wir sprechen oft über Ungleichheit – doch selten über ihre Ursachen, ihre Folgen und darüber, wie tief sie unser Leben durchdringt – in der Schweiz wie im Globalen Süden. Ungleichheit ist nicht nur eine Frage von Einkommen. Sie betrifft den Zugang zu Chancen, Bildung, Sicherheit, Gesundheitsversorgung, politischer Mitsprache – und letztlich: Menschenwürde.

Hier sind fünf Fakten, die zeigen, warum wir mehr als nur Wirtschaftswachstum brauchen, um echte Gerechtigkeit zu schaffen.

1. Wirtschaftswachstum allein bekämpft keine Ungleichheit

2. Ungleichheit ist messbar – und tödlich

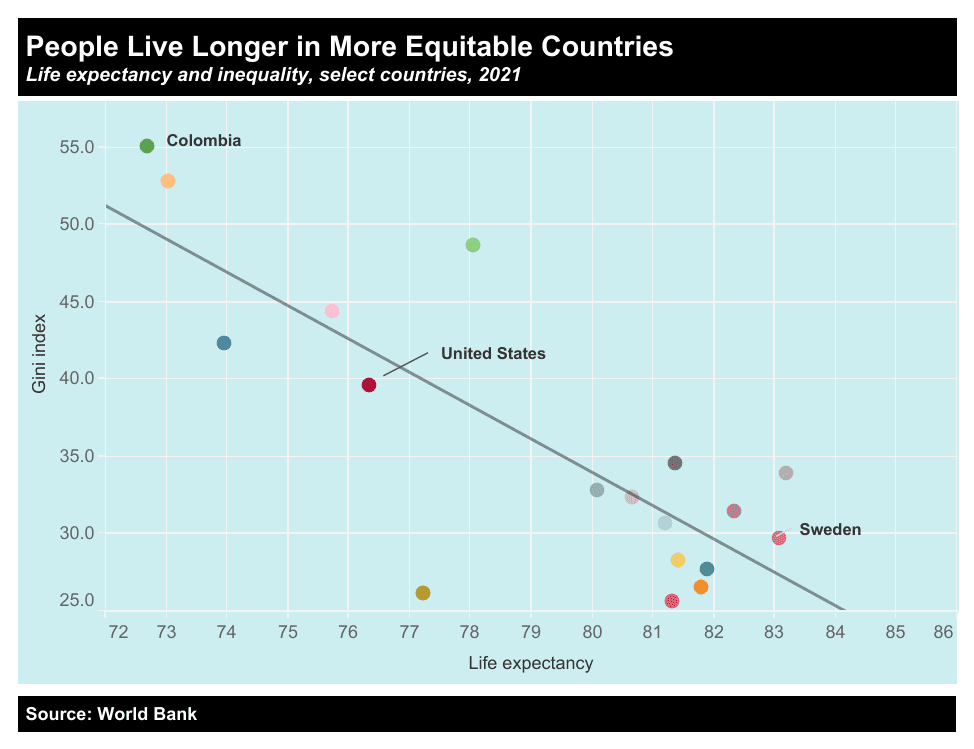

Ungleichheit lässt sich nicht nur am Geldbeutel ablesen. Sie zeigt sich auch in der Lebenserwartung, in Bildungschancen, im Zugang zu sauberem Wasser, der Gesundheitsversorgung oder politischer Teilhabe. WHO-Daten zeigen: Die Differenz in Lebenserwartung zwischen dem reichsten und ärmsten Drittel von Ländern liegt bei über 30 Jahren (z. B. Japan vs. Lesotho: 33 Jahre). Ausserdem ist die Kindersterblichkeit in den ärmsten Ländern bis zu 15-mal höher als in wohlhabenden Regionen. In Sub-Sahara-Afrika beispielsweise ist ein Kind 14- bis 18-Mal wahrscheinlicher, im ersten Monat oder vor dem fünften Geburtstag zu sterben als in reichen Ländern wie Australien oder Neuseeland. Sie sterben an behandelbaren Krankheiten wie Durchfall oder Malaria – nicht, weil Heilung unmöglich wäre, sondern weil der Zugang fehlt.

In Ländern mit grösserer Ungleichheit sinkt die durchschnittliche Lebenserwartung drastisch – oft mehr als 15 Jahre niedriger als in reichen Staaten.

Je ungleicher ein Land ist, desto weniger lang leben seine Menschen – und desto grösser sind die Chancenunterschiede bereits bei der Geburt. Auch in der Schweiz zeigen Studien: Menschen mit tieferem Bildungsgrad und Einkommen sterben im Schnitt mehrere Jahre früher als besser gestellte Mitbürger*innen. Dieser Unterschied kann bis zu 7 Jahre betragen – unter anderem, weil Menschen mit wenig Einkommen seltener zur Vorsorge oder zum Arzt gehen, etwa aus Kostenangst oder mangels Gesundheitswissen. Hinzu kommen ungesündere Lebensbedingungen, mehr Stress, schlechtere Arbeitsbedingungen – und strukturelle Benachteiligungen, die sich direkt auf die Lebenserwartung auswirken.

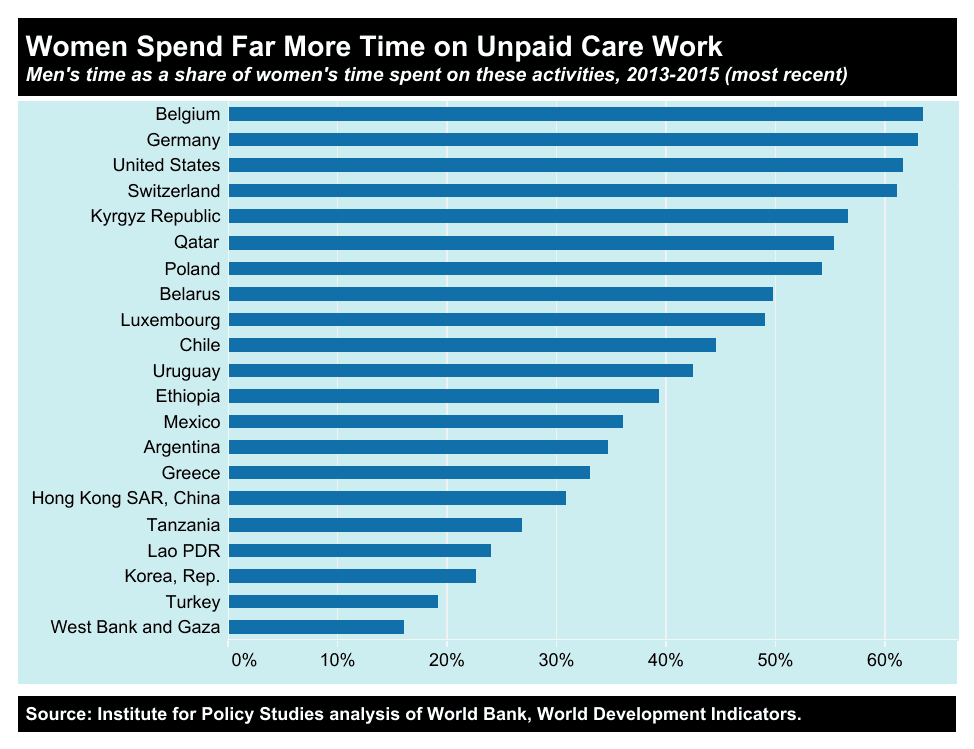

3. Frauen und Mädchen sind überproportional betroffen

Weltweit tragen Frauen einen Grossteil unbezahlter Arbeit: Pflege, Haushalt, Betreuung. In vielen Ländern des Globalen Südens haben sie zudem schlechteren Zugang zu Bildung, Landrechten, Krediten oder politischer Mitsprache. Das führt zu einem Teufelskreis: Wer weniger Rechte und Ressourcen hat, bleibt häufiger von Entwicklung ausgeschlossen. Und Ungleichheit wird weitervererbt.

In Burkina Faso etwa verbringen Mädchen auf dem Land oft mehrere Stunden täglich mit Wasserholen oder Haushaltsaufgaben – bevor sie überhaupt an Schulunterricht denken können. Laut UNESCO sind dort nur rund 55 % der Mädchen in der Primarschule eingeschrieben, und über die Hälfte bricht die Schule vorzeitig ab – häufig wegen Armut, Frühverheiratung oder Care-Arbeit.

Auch in der Schweiz sind viele soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten geschlechtsspezifisch geprägt: Vom Lohnunterschied über die Altersarmut bis zur ungleichen Verteilung von Care-Arbeit. Frauen in der Schweiz verdienen im Schnitt rund 18 % weniger als Männer. Beim Care-Gap zeigt das Bundesamt für Statistik: Frauen leisten wöchentlich etwa 28,7 Stunden unbezahlte Haus- und Pflegearbeit, Männer hingegen 19,1 Stunden. Ausserdem erhalten Frauen im Durchschnitt rund ein Drittel weniger Rente als Männer.

Jetzt abstimmen

4. Globale Ungleichheit wird oft in reichen Ländern gemacht

Viele Ursachen für extreme Ungleichheit im Globalen Süden entstehen nicht dort – sondern bei uns:

- Multinationale Konzerne verschieben ihre Gewinne in Steueroasen.

- Handelsabkommen bevorzugen reiche Länder.

- Schuldenstrukturen schnüren armen Staaten die Luft ab.

Ein Beispiel: Der Rohstoffabbau (etwa Kakao, Kobalt, Gold) geschieht meist im Globalen Süden – doch der Profit landet im Norden. Arbeiter*innen erhalten Niedriglöhne, die Umwelt zahlt den Preis. In der Demokratischen Republik Kongo, wo 70 % des weltweit geförderten Kobalts abgebaut werden, verdienen Minenarbeiter*innen oft weniger als 2 USD pro Tag – während Tech-Konzerne in Europa, den USA oder China Milliardengewinne mit den Endprodukten erzielen.

Auch die Schweiz spielt dabei eine Rolle – etwa als Finanzplatz oder durch die Rohstoffhandelsbranche. Über 40 % des weltweiten Handels mit Rohöl, Metallen und Agrarrohstoffen läuft laut Public Eye über in der Schweiz ansässige Unternehmen – bei oft intransparenten Lieferketten und geringen Steuerabgaben. Würde man weltweit einen fairen Mindeststeuersatz von 25 % einführen – ohne Ausnahmen –, könnten Staaten bis zu 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr zusätzlich einnehmen. Geld, das in Schulen, Spitäler oder Klimaschutz investiert werden könnte – gerade in ärmeren Ländern, wo es am meisten gebraucht wird. Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, müssen wir auch über unsere Verantwortung nachdenken.

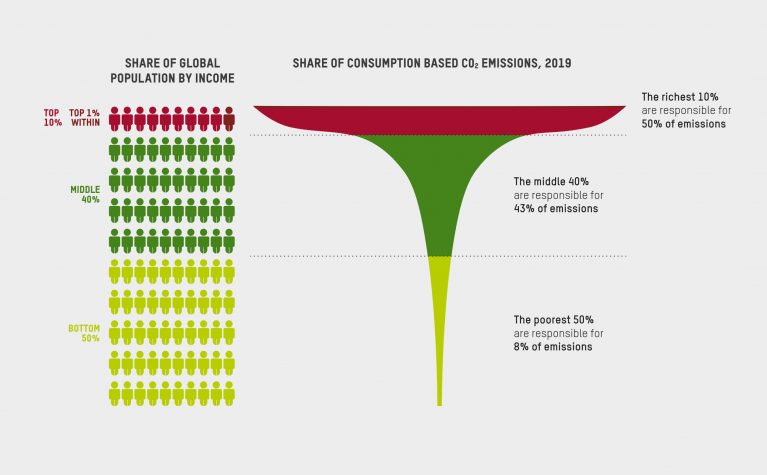

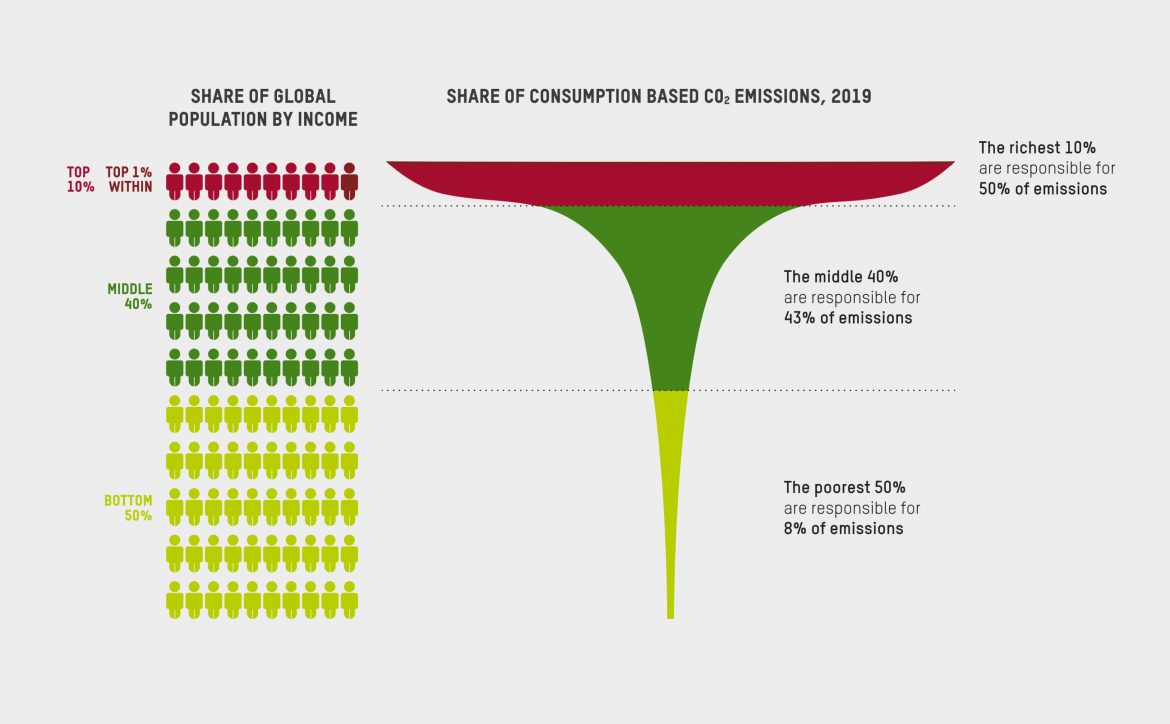

5. Die Klimakrise trifft die Falschen

Die Länder, die am wenigsten zur Erderwärmung beigetragen haben, leiden am stärksten unter ihren Folgen: Dürre, Überschwemmungen, Ernteausfälle. Die reichsten 10 % der Weltbevölkerung sind für fast 50 % der CO₂-Emissionen verantwortlich. Die ärmsten 50 % verursachen dagegen nur 12 % – leiden aber überproportional unter den Folgen. Ungleichheit wird durch die Klimakrise verschärft. Und umgekehrt: Wer arm ist, kann sich schlechter schützen, umsiedeln oder versichern.

In Bangladesch zum Beispiel leben rund 75 % der Bevölkerung unterhalb des Meeresspiegels. Das Land ist stark vom Klimawandel betroffen – obwohl es selbst nur rund 0,4 % der globalen CO₂-Emissionen verursacht. Allein im Jahr 2022 wurden durch Überschwemmungen etwa 15 Millionen Menschen vertrieben. Zwischen 2000 und 2019 belaufen sich die klimabedingten Schäden auf über 3,7 Milliarden US-Dollar. Laut Weltbank muss Moçambique, eines der ärmsten Länder weltweit und gleichzeitig eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen – in Zukunft etwa ein Drittel des BIP für klimabedingter Schäden ausgeben müssen.

Quelle: Oxfam Carbon Inequality.

Und in der Schweiz? Die Luxus-Emissionen (Emissionen von Superyachten und Privatjets) eines Schweizer Milliardärs sind 300-mal höher als die durchschnittlichen Emissionen einer Schweizer Person. Sie stossen in knapp zwei Stunden so viel aus, wie das ärmste 1% der Welt in einem ganzen Jahr. Die Emissionen von drei der reichsten Menschen in der Schweiz, die von Investitionen, Privatjets und Superjachten stammen, sind höher als die Verbrauchsemissionen der ärmsten 44 Millionen Menschen der Welt zusammen. Klimagerechtigkeit ist deshalb untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden.

🌍 Was heisst das für uns?

Ungleichheit ist kein Schicksal. Sie ist das Resultat politischer Entscheidungen: über Steuern, Bildungsausgaben, Gesundheitssysteme, Arbeitsbedingungen. Das bedeutet: Wir können sie verändern. Mit gerechteren Steuersystemen, fairen Handelsstrukturen, besserem Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung – weltweit. Wenn wir soziale Gerechtigkeit ernst nehmen, genügt es nicht, nur mitzufühlen. Wir müssen globale Strukturen hinterfragen – und gezielt Menschen und Organisationen unterstützen, die für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Wir müssen hinschauen, handeln, und vor allem: zuhören – jenen, die direkt betroffen sind.

In der Schweiz tragen bürgerliche Mehrheiten dazu bei, gerechtere Politik zu blockieren – etwa bei der Besteuerung von Vermögen, beim Ausbau der sozialen Sicherung oder in der Klimapolitik. Die reichsten 1 % besitzen über 43 % des Vermögens, doch Steuerreformen, die für mehr Ausgleich sorgen würden, werden regelmässig abgelehnt. Auch soziale Initiativen wie Elternzeit oder die 13. AHV-Rente werden gebremst – obwohl sie tiefere Einkommen entlasten würden. Klimamassnahmen mit globaler Wirkung, wie die Konzernverantwortungsinitiative, wurden ebenfalls verwässert oder bekämpft.

Bei Solidar Suisse setzen wir uns jeden Tag dafür ein, globale Ungleichheit zu bekämpfen – gemeinsam mit Partner*innen vor Ort. Gerechtigkeit beginnt dort, wo wir Strukturen hinterfragen und neugestalten – mit Mut, Solidarität und Weitsicht.

Unterstützen Sie unsere Arbeit gegen weltweite Ungleichheit:

Beitragsinformationen

Autor

Melanie Wirz

Kommentare

Werner Furrer

Lasst endlich diese Geschichte vom Klima beiseite. Es geht um klassische soziale Ungleichheit. CO2 hat mit dem Wetter und dem Klima nichts zu tun. Das CO2/Klima-Märchen ist eine Erfindung der Atomwirtschaft!

WF dipl. math et phys

Melanie Wirz

Dieser Kommentar stellt Fakten auf den Kopf. CO₂ hat sehr wohl mit dem Klima zu tun – das ist seit über 100 Jahren wissenschaftlich belegt und wird von keinem seriösen Forschungsteam bestritten. Wer das leugnet, ignoriert die Realität und wiederholt längst widerlegte Mythen.

Solche Aussagen lenken vom eigentlichen Problem ab: Die Klimakrise verstärkt soziale Ungleichheit massiv. Menschen im Globalen Süden zahlen den Preis für einen CO₂-Ausstoss, den vor allem wohlhabende Länder verursacht haben.

Wer soziale Gerechtigkeit ernst nimmt, kann die Klimafrage nicht „beiseite lassen“ – sie ist Teil derselben Krise.